《北方制桶设备厂志》

编撰/慕德平

第一篇 沿革

第一章 组织机构沿革

第一节 营口制桶厂前身

桶厂前身是营口亚细亚火油公司,设在营口市三家子的油栈。

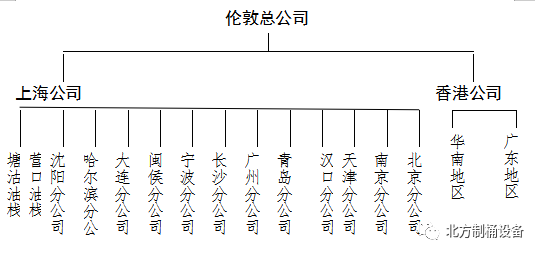

英商亚细亚火油公司是英国贵族集团系统的一个公司(其中有瑞典、荷兰等国的股票)主要是掠夺中东伊朗的石油,倾销于国内,国外,殖民地。总公司设在伦敦。资本有200万英镑。

英商亚细亚火油公司分布系统表:

营口亚细亚火油公司的概况

清光绪二十九年(1903)至伪满康德四年(1937)。

营口亚细亚火油公司办事处建于1903年,办事处设在原营口航政局东海关西,并在1908年在营口三家子建立油库。这个公司主要任务是储存和推销石油,并制造油桶。下设办事处、储油库、推销处三部分,均属办事处领导。三部分都有华人当买办。办事处买办:王子五;推销处买办:沈绍庆;储油库买办:张巨川。公司英国人经理,约二三年调换一次。

亚细亚火油公司经营范围一是批发零售石油产品,二是制作五加仑(20升)油桶。经营品种大约有20余种,其中火油有僧帽牌,元宝牌,铁锚牌,狮子牌,石龙牌和壳牌火油,此处,还销售轻质柴油,毛必鲁油(机油),蜡油等。各种油大部分是从英国首都伦敦用轮船运到中国再倾销到中国各地。

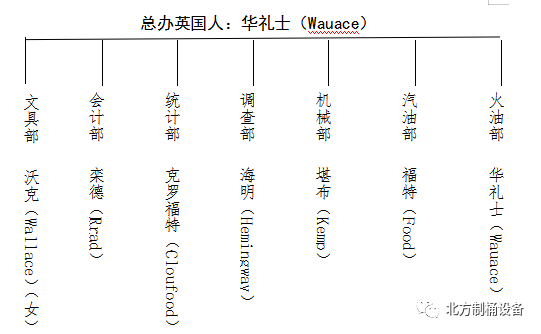

营口亚细亚火油公司组织机构人员情况:

清光绪三十四年(1908年)至伪满康德四年(1937年)的营口亚细亚火油公司三家子油库。

组织机构人员:

英籍负责人:侯路斯握斯,外号“眼镜”

任职时间:(1922年-1930年)

吴莱任职时间:(1930年-1931年)

郝恩任职时间:(1931年-1932年)

马尔任职时间:(1932年-1934年)

呆维斯任职时间:(1934年-1936年)

买办:沈XX,刘泰庆,张巨川,张子安等人。

何毅,又名何仁甫任职时间(1922年-1937年)

张XX任职时间:(1922-1923年)

薛义民任职时间:(1923-1926年)

董南星任职时间:(1926-1936年)

仓库:

一号库:么先生

二号库:杨成斋

三号库:么向恒(么先生之子)

四号库:杨成斋

洋蜡库:咎景顺

材料库:王长明

当时有职工一、二百名,多数是临时工。有大小油罐八个(容量8千吨1个,4千吨2个,2700吨2个,1500吨1个,150吨1个,100吨1个)有制桶、制蜡车间各1个,日产五加仑小方厅(小油桶)1万只,日产蜡烛400箱;并附设柚油泵两台(50马力1台,5马力1台),灌油机两台。有一个办公室和6个仓库,还有一个自用码头,护岸石面150延长米,铁质平底船两艘。

1938年至1941年期间,日本侵占我国东北,石油实行统销后,营口亚细亚火油公司办事处迁往沈阳。所属三家子油库停业。

伪满康德九年(1942年)至伪满康德十二年(1945年)的营口亚细亚火油公司三家子油库。

1942年日本关东军879部队接管三家子油库,改名为满洲石油株式会社。主要负责人是日本村田。全厂有职工五、六十人。日本人做管理和守卫工作,中国人从事技术工作和体力劳动。当时只经营储油业务,供给日本关东军军需,没有恢复小油桶生产。

民国三十五年(1946年)至民国三十七年(1948年)的营口亚细亚火油公司三家子油库。

“八一五”光复后,三家子油库又归英商所有,但英国人并没有直接管理,而是由原买办张巨川之子张学顺和王焕勋来接管的,又恢复原名亚细亚火油公司。共有职工10余人,没有生产油桶。各油罐也没有储油。工人只是干零活和护厂。1946年来过一艘油轮,油轮上装有一万多桶油,后来用火车把这些油运往外地。营口解放前夕,张学顺和王焕勋逃往天津。亚细亚火油公司的一切事物由材料负责人王长明负责。

1951年,中国政务院(现国务院)颁布命令:征用英商亚细亚火油公司财产。

桶厂于1951年下半年建立党支部,第一任党支部书记杨兴发(兼储运科科长)。

1954年,党支部改为党总支委员会,第一任党总支书记王毅,邬希林专职副书记。

1963年党总支改为党委,第一任党委副书记黄士杰、段国礼。

【返回目录】