《北方制桶设备厂志》

编撰/慕德平

开篇 百年溯源

背景资料二:盛世谢幕老油库

坐标营口市站前区曙光街六栋房里35号,已运转百余年的三家子油库历经沧海桑田,重归宁静。一墙之隔,便是大辽河,油库东西紧邻营口港大辽河港区。不久前,这座辽宁省内最早建成的油库获批关停。

关于它的故事,开端与结局都要从大辽河说起。

一盏煤油灯撬开石油市场

“小老鼠,上灯台。偷油吃,下不来。”这段儿歌是几代东北人的童年记忆。20世纪以前,东北民间大多用豆油点灯照明。英、美石油业巨头瞄准了这一发财的机会,想借煤油灯代替豆油灯,以此打开整个东北的石油市场。此时,因河深港阔代替牛庄开埠的营口成了西方强国眼中潜力巨大的“聚宝盆”。

对外开埠后营口港的轮船码头

依仗《天津条约》等不平等条约获得的特权,西方强国以“自由贸易”为名,通过营口口岸倾销商品。

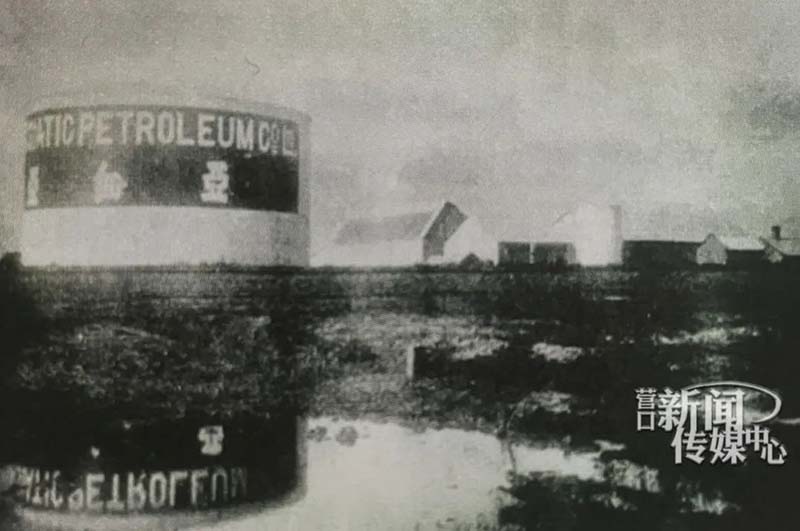

抢得先机的是英商亚细亚火油公司,在营口三家子村南边购置土地、修建码头、设置油罐和油轮……一系列动作在辽河岸畔密集展开。

1908年8月,第一座圆柱式铆钉皮罐建成,亚细亚火油公司营口油栈开门营业,油罐陆续增至8个,这便是后来人们口中的“三家子油库”。

英商亚细亚火油公司在营口三家子村南建起的油罐

大量壳牌煤油经水路运抵此处,然后再分装入小油桶出售。油栈设立专门的车间生产小油桶,打造出异常火爆的畅销品。不久后,甚至连我们自己本土生产的豆油,都弃用了原有容器“油篓”,改用这种新式的薄铁油桶。

从城市到农村,亚细亚火油公司大力宣传使用煤油照明的好处,加之煤油的价格仅为豆油的一半,坐灯、吊灯、手提灯等“洋油灯”在东北迅速普及。与此同时,亚细亚公司还以营口为基地和跳板,将汽油、蜡烛及其它多种石油产品销往东北各地。

此石碑立于1908年8月,正面文字为“英商亚细亚”

眼见英商“一家独大”,另一石油业巨头——美国美孚石油公司自然不会甘心。短时间内,美孚石油公司也在营口设厂。两家公司各自设立分销处、代理店,在竞争中几乎打个平手,都获得了巨额利润。

几经动荡见证屈辱岁月

如此的“敛财”,并没有让既得利益者变得慷慨。

亚

细亚火油公司营口油栈为了赚取更多的利润,极力剥削生产工人。1925年,油栈的18名工人为提高薪资待遇,在郭连仲、曾广义等代表的带领下,罢工半年之久,迫使业主将工人月薪由大洋12元增至15元。这也是营口历史上历时最长、影响最深远的一次罢工。

1931年9月18日,驻中国东北的日本关东军制造了震惊中外的“九·一八”事变。19日,日军侵占营口。随后的几年中,日本军国主义一再扩大战争,营口港一度沦为日本来往运输军用物资的专用港。日本关东军冻结了亚细亚火油公司营口油栈,对油品实行统一销售。1942年,日本关东军879部队接管了油栈并将其改名为“满洲石油株式会社”。为了应对战时需要,日本人将所剩的火油大多用于军事上。

亚细亚火油的牌匾

1945年,日本战败投降。英商于1946年收回三家子油库,并恢复原名。但受战事影响,经济萧条,亚细亚火油公司营口油栈逐渐走向衰落。

百年油库完成历史使命

1948年,营口迎来最终的解放。百废待兴,百业待举。

中华人民共和国成立后相当长的一段时间,三家子油库由营口制桶厂代管。1979年12月25日,三家子油库移交营口市石油公司经营管理,被维修改造成销售油库。接收工作完成后,油库暂定名为“八O一”库。1983年8月1日,“八O一”库改名为营口市石油公司三家子油库。2000年8月,油库更名为中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司三家子油库。

2000年之后建起的卸油泵房

自重回人民怀抱,这座历经沧桑的油库继续运转了70多年。蜿蜒的小火车道穿过市区抵达油库,铁路替代水路成了油品入库的途径。油品由公路配送至半径约200公里的周边区域,辐射营口市主城区、大石桥市、盖州市、鲅鱼圈区114座加油站及盘锦市部分加油站。

2014年改造后的消防泵房

2021年,中国石油辽宁销售公司经整体规划和业务调整,决定关停三家子油库,将其功能转移到周边油库。从获批关停到油罐中最后一批油泥被清运,消息逐渐传开。对于这座百年油库的谢幕,似乎在意料之外,却又在情理之中。

三家子油库的出现,加速了东北民间照明方式的变革,也印证了西方强国长久觊觎营口的野心。

近水,曾是西方资本眼中节约运输成本无可比拟的优势,如今以环保的视角来权衡,却是连年巨额投入仍无法回避的隐患。

走过100多年的兴衰荣辱,三家子油库终于体面退场,“工龄”113年。

油库付油现场

诞生与关停,皆缘于大辽河。前者因为别人对我们攫取利益的便利,后者因为我们对自己江山水土的珍惜。

我们说的强与弱,屈辱与伟大的意义,也就在这里。所以,在盛世的中国,在强者的站位上,加油吧,未来!

【返回目录】