《废金属包装容器再生技术规范(征求意见稿)》编制说明

中国再生资源回收利用协会

目录

一、标准编制背景

1.项目来源

2.标准制定必要性

3.主要工作过程

二、国内外相关标准研究

1.美国

2.日本

3.欧盟

4.中国

5.各国废钢桶再生利用管理对比分析

三、废钢桶再生利用现状调研

1.我国废钢桶再生利用现状

2.湿法清洗

3.干法清洗

4.再生钢桶利用

5.再生金属材料利用

6.再生桶洁净度要求

四、主要技术内容及说明

1.主要技术内容

2.主要条文说明

五、实施本标准的环境效益及经济技术分析

六、标准实施建议

一、标准编制背景

1.项目来源

我国废金属包装容器(以下简称废钢桶)的使用主要集中在石油、化工行业。废钢桶,尤其是 200L废钢桶的再生利用已成为各国资源循环利用产业之一,同时,废钢桶内盛装的化学物质残液来源复杂,危害性高,部分含有毒性和易燃易爆特性,因此,废钢桶具有资源和危害双重属性。近几年,我国化工行业快速发展,钢桶需求量增加,废钢桶清洗再生产业随之迅速发展。但是相对国外成熟的标准管理和清洗再生技术,我国尚缺乏废钢桶再生技术标准规范,导致废钢桶清洗再生企业门槛低、技术水平参差不齐,再生钢桶质量难以保证、环境污染严重,难以适应废钢桶,特别是 200L废钢桶的资源化再生需求,使用再生钢桶盛装化学品后,在化学品灌装、运输、转运、装卸、贮存等环节均存在安全隐患及环境风险。

为规范废钢桶再生行业发展,满足再生钢桶市场需求和质量要求,由生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会、 xxxxxx等单位共同承担《废金属包装容器再生技术规范》团体标准的编制工作。

2.标准制定必要性

一、我国铁质钢桶产生量大,回收利用率有待提高。2018年我国200L钢桶总产量约1.3亿只,我国有297家持危险废物经营许可资质的废钢桶回收再生企业,年处理废钢桶的能力2000万只。然而,2018年实际回收处置废钢桶约1160万只,回收利用率不到15%,我国废钢桶回收再生利用潜力巨大。目前,世界各国均把钢桶再生作为资源循环利用产业,欧洲废钢桶回收率达80.5%,北美废钢桶回收率达75%,日本所有新钢桶厂都有旧桶回收再生生产线,回收再利用率达60%。按照欧美和日本发达国家的测算标准,每生产一个新钢桶的碳排放量与再生8个废钢桶的碳排放量相同。在欧美和日本生产的标准钢桶可以使用5次以上。

二、缺乏再生产物标准和再生技术及污染物控制规范。废钢桶再生企业发展参差不齐,既影响了行业的健康可持续发展,也给生态环境带来了风险。截至目前,涉及金属包装桶的法规或标准只有《包装容器钢桶》( GB/T325),缺乏废钢桶利用处置的相关标准规范。由于废钢桶盛装的化学品基本属于危险化学品,按照《国家危险废物名录》 900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”属于危险废物。因此,盛装过化学品的废钢桶属于危险废物,其处置利用需要持危险废物经营许可资质。由于化学品来源广,成分复杂,具有毒性、易燃易爆等特性,若无统一的废钢桶再生标准及污染物控制技术规范,很容易造成二次污染及安全事故。近年来,媒体频繁曝光危险废物包装容器环境污染案件及火灾爆炸事故,既浪费资源又污染环境。

三、废钢桶壁厚对再生利用方式和安全使用影响较大。由于缺乏废钢桶壁厚的统一标准,再生后的废钢桶安全性难以保障。钢桶使用企业通过减小钢桶壁厚来降低包装成本和废钢桶的处置成本(按照桶的重量 /吨来收取处置费)。按照国际惯例,壁厚 1.5mm的钢桶可重复再生使用 8-10次,但是壁厚 0.8 mm的钢桶很难通过再生恢复其使用功能。薄壁钢桶不仅增加了运输风险,也给废钢桶再生带来了新的难题。

四、再生产物使用去向标准不明确,存在生态环境和人类健康风险。废钢桶再生产物分为再生钢桶和再生金属材料。通过将废钢桶内危险物质清除、整形、加工等工序,恢复其包装功能的再生钢桶。或者将废钢桶清洗、撕碎、压平、团粒、压块等方式制备成金属材料,供钢铁冶炼或五金加工利用。但由于缺乏再生钢桶和再生金属材料相应的产品标准和使用规范,市场上流通的再生钢桶和再生金属材料缺乏合格标识或证书,质量参差不齐,同时,缺乏污染物控制要求,给再生企业的高质量发展及后续的利用带来了不利影响。

综上所述,十分有必要编制废钢桶再生利用产物技术规范,引领危险废物包装容器再生行业高质量发展,提高资源再生效率,防控环境污染。

3.主要工作过程

2019年9月19日,中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会在北京组织召开规范编制研究启动会。与全国30余家危险废物包装容器清洗再生及钢桶使用企业进行技术交流。

2019年11月13日,中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会在珠海组织召开规范编制研究第一次工作会,成立编制工作组,审议规范征求意见稿。并在珠海、广州对当地危险废物包装容器清洗再生企业进行调研。

2020年1月9日,中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会在江苏泰州组织召开规范编制研究第二次工作会,会议主要对《废金属包装容器再生技术规范》(征求意见稿)进行交流论证,并对当地危险废物包装容器清洗干法再生企业进行调研座谈。

2020年3月8日,标准编制工作组通过腾讯会议平台,对修改后的《废金属包装容器再生技术规范》(征求意见稿)再次交流论证。

编制组针对废钢桶再生利用开展了大量国内外资料调研,系统分析了当前国内废钢桶处置利用涉及到的标准规范、政策、技术路线、污染控制标准等文献资料。并对典型废钢桶处置利用企业进行了现场调研,了解了企业的处置利用技术路线、产物质量控制、利用途径等情况。

2019年9月-2020年4月,编制组总结启动会、工作会中专家和企业的意见和建议,结合进一步的资料研究和现场考察,完成了《废金属包装容器再生技术规范》(征求意见稿)。

二、国内外相关标准研究

1.美国

废物回收与循环利用已经成为美国固体废物处理的主要方式,且回收再利用总量不断增长。美国 RCRA(资源保护回收法案)中对危险废物进行了分类。40CFR(联邦法规)264/265对危险废弃包装物管理进行了描述。对空容器、残余物处置进行了说明。满足下列条件的可免除危险废物运输管理:

1)使用可操作的工具如泵、抽气装置、浇筑等手段将容器内废物排除干净。容器底部残渣不超过2.5cm。对于小于450L的容器,残余物质量小于总重量的3%。对于大于450L的容器,残余物质量小于总重量的0.3%。对于装有危险废物是压缩气体的,放空到大气压。

2)对于装有危险废物的容器,具备以下条件可免除危险废物管理:对于装有化学品和中间品的容器,用相容溶剂洗涤3次。通过其他文献资料中介绍的或产生单位通过试验可将容器清洗干净的技术。

3)另外美国联邦法律规定,不是任何的废钢桶都可以再生利用。只有满足下列条件的才可以再生利用:

利用前经过泄露测试。

金属桶或者油桶的桶身厚度不小于 0.82mm,顶盖厚度不小于 1.11mm才可以再生利用。这里最小厚度是指钢桶最薄点的实际厚度,而不是钢桶标注的公称厚度。只含有有害物质残余物的空包装,应按其先前含有较多有害物质时的方式运输。

表1 美国钢桶标准尺寸

容积 |

最大厚度 |

金属桶或油桶 |

塑料桶或油桶 |

20 L |

0.63 mm (0.025 inch) |

1.1 mm (0.043 inch). |

30 L |

0.73 mm (0.029 inch) |

1.1 mm (0.043 inch). |

40 L |

0.73 mm (0.029 inch) |

1.8 mm (0.071 inch). |

60 L |

0.92 mm (0.036 inch) |

1.8 mm (0.071 inch). |

120 L |

0.92 mm (0.036 inch) |

2.2 mm (0.087 inch). |

220 L |

0.92 mm (0.036 inch)1 |

2.2 mm (0.087 inch). |

450 L |

1.77 mm (0.070 inch) |

5.0 mm (0.197 inch). |

美国是钢桶诞生地,钢桶回收再利用已实现产业化。美国在80 年代也曾大量生产过薄型桶,但时间不长,他们发现这样做是不理智的,很快就调整薄型桶产量,目前国内大部分钢桶板材厚度保持在1.2 mm,薄壁桶很多用于出口包装不回收。再生桶生产商对不能修复的废桶切碎送炼钢厂重新轧制钢板,这个由钢铁厂→新桶厂→用户→再生桶生产商→用户→再生桶生产商→用户→再生桶生产商(废桶切

碎)→钢铁厂的“封闭式”再循环系统遍布美国各地。再生桶自动化水平高,具备自动化生产流水线,空桶回收后先分类,然后上自动生产线对钢桶进行整形,清洗或改制,最后经自动喷漆,完成新桶再生。美国甚至用再生桶作为Ⅱ、Ⅲ类危险品海运包装容器。

2.日本

日本废弃包装物法律法规主要是《废弃物处理法》,下设有《容器和包装物的分类收集与循环法》。 1995年日本颁布了《容器包装再生利用法》,并于2006年修订该法。日本环境省及相关部门则发布了相应条例和细则,如《容器包装再生利用法在市町村和都道府分类收集的推广计划》、《有关容器包装废弃物分类收集条例》、《关于特定容器制造商强制性回收特定产品的条例》等。

本是世界上再生桶利用最好的国家。日本再生桶生产已实现产业化,并成立了再生桶协会 JDRA,日本有122家工厂从事再生桶生产。从 1930年开始生产钢桶就确定了钢桶生产原则,“要能重复循环使用”这个观念一直持续到今天。 1964年以前日本生产的钢桶钢板厚度为 1.6mm,这个厚度使钢桶能够反复使用五六次。随着科学技术的进步,制桶设备、焊机技术的改进,以及钢板轧制技术的提高, 1964年以后日本开始使用1.2mm钢板制作钢桶。 2002年日本 200L包装钢桶使用量达到 1600万只,日本每年使用的包装桶有 60 %是修复和改制的再生桶,全部壁厚1.2mm的钢桶产量占总产量的 84.6 %,而桶底盖厚度 1.2 mm配 1.0mm桶身厚度的钢桶只占 11.9 %,是世界发达国家中生产薄壁钢桶最少的国家。日本国内钢桶板材厚度至今保持在 1.2mm厚度不改变,为国内再生桶产业提供了大量可修复的空桶。

日本 JIS Z1620钢桶( 1995)规定了 18L、20L钢桶的壁厚、检测、质量、标识等信息。日本钢桶工业协会( JSDA)在 2017年公布了 2006版修订后的 JIS Z 1600:2017(开口钢桶 )、JIS Z1601:2017(闭口钢桶 )内容。新版规定了固体及液体危险货物用钢桶的性能试验方法及基本要求。 JIS标准修订几乎延用了旧标准中桶底危险货物的标志,而 JSDA新标准在桶底上追加了旧标准没有的危险货物标志。桶身与桶底顶板厚的组合,根据下表的板厚符号表示。

表2 日本JSDA钢桶标准

级别 |

顶底厚度( mm) |

桶身厚度( mm) |

开口钢桶 |

闭口钢桶 |

H级 |

1.6 |

1.6 |

+ |

+ |

M级 |

1.2 |

1.2 |

+ |

+ |

LM级 |

1.2 |

1.0 |

+ |

+ |

L级 |

1.0 |

1.0 |

+ |

+ |

SL级 |

1.0 |

0.9 |

- |

+ |

FL级 |

1.0 |

0.8 |

- |

+ |

(资料来源:日本钢桶协会,辛巧娟译)

注: 此表中“-”为无此规格

3.欧盟

欧盟的法律主要包括四种类型:一是框架性法律,如欧盟颁布的废物处理规定;二是针对特定类型废物制定的法律,如《包装和包装废物指令》及其修正案(要求2008年之前包装物的回收和焚烧处理率应占 60%,物质再生利用率应达到 55%);三是制定废物管理作业的法律,主要涉及废物填埋、焚烧、船舶产生的废物及货物残余物的港口接收装置等;四是关于报告及调查方面的法律。成员国可根据实际情况制定国内政策、法律和行动计划,以实现欧盟指令中提出的要求。

欧盟的危险废弃包装物法令没有单独的说明,其体系是在最佳可行性技术的基础上进行排放控制。在 Industrial Emissions Directive 2010/75/EU最佳可行性技术中对危险废弃包装物的清洗利用技术进行了说明。优先进行容器再生利用,其次是材料再利用。对100~3000L容器处置方式的必要装卸工具、排空工具、水洗方式进行了说明。包括清洗压力、温度、添加剂(溶剂,表面活性剂)、冷冻破碎等技术参数也进行了规定。对相应处置利用技术的污染排放控制也进行了规范。在EN 5070(201)的总结中对不同污染因子排放浓度进行了限制。

国际标准 BS-EN-ISO15750-2008对最小尺寸 208、210、216L钢桶的尺寸、结构、检测方法进行了说明。

4.中国

2018年,我国 200L钢桶总产量 1.3亿只,钢桶的化学用途占比较高,其中化学用途占 77.6%,石油和涂料 /油漆用途占 19.2%。由于这些包装容器主要是用来盛装各类酸性、碱性及腐蚀性的化工产品,在使用完毕后,桶内残留物可能会伴有毒性、腐蚀性、剌激性、易燃易爆等危险特性。如果得不到妥善处置,会对环境及人身健康造成危害。因此,包装容器规范的再生利用,不但可以节约资源和能源,减少生产成本,保护生态环境,更重要的是还可以降低企业固废和危废处理资金。由于我国钢桶受轧板技术、成本、竞争等影响,钢桶长期处于薄壁一次性使用,装卸、灌装未实现机械化,致使钢桶质量易受损,导致变形、变质,失去修复再生利用价值。同时,再生桶企业技术参差不齐,再生桶质量难以保证。加之,废钢桶回收再利用率不高,影响了钢桶再生行业的健康发展。

我国的固体废物再生利用法规包括《清洁生产促进法》、《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《节约能源法》和《可再生能源法》等,我国固体废物再生利用管理体系仍处于完善阶段,涉及包装容器的相关管理标准规范有《包装与环境》( GB/T16716)、《包装容器》( GB/T325)、《废钢铁》( GB/T4223)、《废塑料再生利用技术规范》(GB/T37821)、《废塑料综合利用行业规范条件》、《包装容器危险品包装用塑料罐》( GB 19160)和《包装容器危险品包装用塑料桶》( GB18191)。其中, GB/T4223对废钢利用的条件做出了要求。目前国内没有危险废物包装容器的处置利用标准规范。

5.各国废钢桶再生利用管理对比分析

欧美日等发达国家非常注重废钢桶的再生利用,有完善的法律法规,对可再生钢桶的壁厚做出了规定。而且钢桶制造技术先进,废钢桶再生技术也比较发达。废钢桶以清洗再生为主,其次是材料利用,最后是处置。美国废钢桶再生利用过程的法规比较详细,从倒空、残余物量、再利用桶壁厚检测等环节都作了具体的规定。欧盟是通过最佳可行性技术对废钢桶回收利用的具体操作和污染排放做了要求。我国废钢桶再生利用法规滞后,除缺乏具体的再生利用标准外,其环境污染控制规范也不健全,缺乏管理标准,导致废钢桶再生产业发展水平参差不齐,环境污染严重,难以满足废钢桶再生利用高质量发展需求。

三、废钢桶再生利用现状调研

1.我国废钢桶再生利用现状

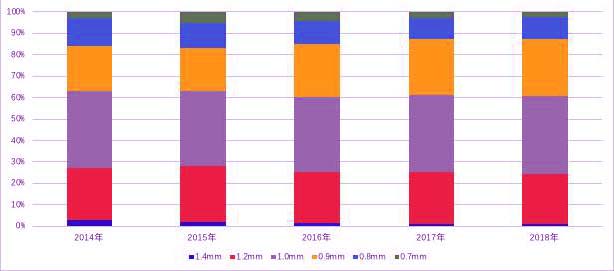

我国钢桶产业呈现二高一低特点。钢桶产量大,薄壁钢桶占比大,资源回收利用率低。编制组对长三角、珠三角地区的废钢桶再生利用企业进行了调研。目前,废钢桶再生利用的主要产物是再生钢桶和再生金属材料,主要技术路线是湿法清洗和干法清洗。 2018年,我国 200L钢桶产量大约 1.3亿只。其中,桶身厚度为 1.2mm的占 23%,桶身厚度为 1.0mm的占 36.5%,桶身厚度为 0.9mm及以下的占近 40%。相对于国外普遍使用厚度为 1.2mm的钢桶,我国的薄壁钢桶产量很大。由于,薄壁钢桶不能恢复其原使用功能,不利于资源循环利用。 2018年,我国实际回收处置废钢桶约 1160万只,回收利用率不到 15%,再生利用潜力巨大。

图1 2014年~2018年钢桶桶身材料厚度

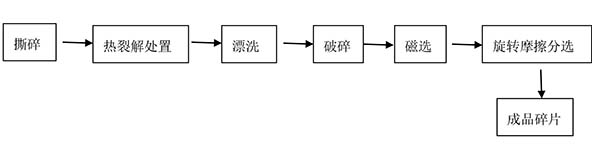

2.湿法清洗

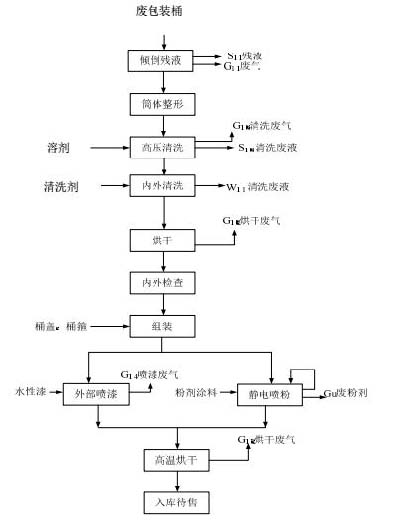

指使用水、溶剂或气体等清洗剂,将 200L闭口废钢桶内、外壁所沾染的含有毒性、腐蚀性等危险物质进行冲洗清除,使钢桶获得再生或制备金属材料的过程,废水实现循环利用。湿法清洗的关键技术是清洗剂的选取和自动化清洗及废水的循环再利用。

工艺主要包括吸残、桶体全自动整边、整形、全自动内外清洗机清洗、全自动检漏机内外检查、组装、全自动喷砂设备外部抛光、喷粉作防锈处理、高温烘干等环节。以及废水收集处理和废气收集处理。典型工艺流程如下:

图2 湿法清洗工艺技术

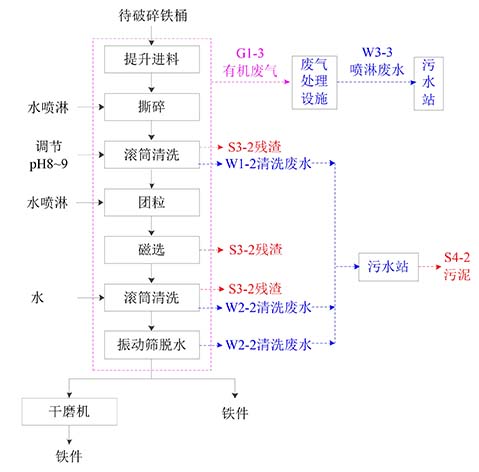

3.干法清洗

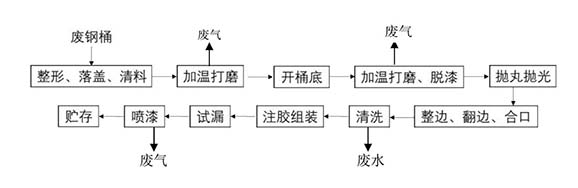

指通过加热烘干、物理清除方式将 200L开口废钢桶内、外壁所沾染的含有毒性、腐蚀性等危险物质进行清除和剥离,并确保钢桶材质不退火,强度不变,使钢桶获得再生或制备金属材料的过程。废气处理后达标排放。主要包括桶盖切除、密闭烘干、钢丝刷打磨、抛丸抛光四道工序。由机械化倒料系统、密闭烘干系统、内部抛光加工系统、自动化整形系统、产品组合系统组成。具体工艺流程如下:

图3 干法清洗工艺技术

4.再生钢桶利用

目前,废钢桶主要通过湿法和干法清洗工艺实现再生,清洗再生后的主要用途是再生钢桶。但是由于对再生钢桶壁厚缺乏明确的规定,企业的再生钢桶没有统一的标准要求。存在可制备再生钢桶的用作金属材料,薄壁废钢桶制备再生钢桶的现象。由于对再生钢桶壁厚没有限制规定,再生钢桶的质量存在一定的风险。

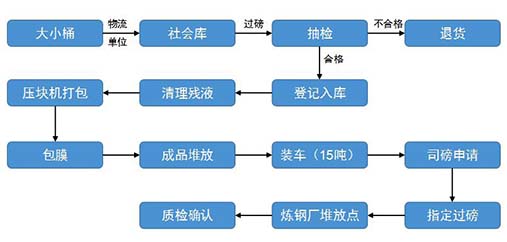

5.再生金属材料利用

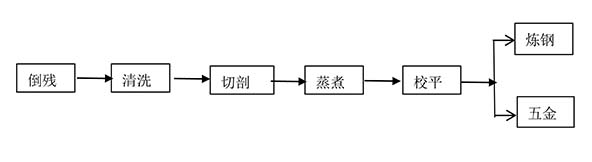

破损、薄壁等不具备再生条件的废钢桶,或者小于 200L的废钢桶通过倒残、清洗、烘干、校平处理后作为钢铁冶炼或五金加工的材料利用。在清洗、切剖过程设置尾气处理装置,残液作为危险废物进行处理。但是对于再生材料的条件没有明确的要求,存在资源浪费和应用途径风险。

图4 材料利用技术1

图5 材料利用技术2

图6 材料利用技术3

图7 废铁桶炼钢利用预处理

6.再生桶洁净度要求

由于钢桶内盛装化学物种类多,涉及水溶性、半水溶性、不溶性等物质。不同的残余物清洗剂的选择不同。经过湿法和干法清洗后,桶内已没有化学残余物。通过目测洁净和纱布涂搽可以判断出是否有残留。另外,从洁净度上,钢桶目前有美国航空航天工业联合会( AIA)1984年1月发布NAS1638标准可以作为参考。其内容是每100ml流体内的最大颗粒数作为污染等级和 100ml样品的颗粒物重量作为污染等级。目前也有国内清洗企业以此作为参考。流体样品量应与被检装置中所盛流体总体积成比例。 (计算结果应换算成100ml样量并注明每种情况的样量)

。

表Ⅰ NAS1638污染等级标准 (100mL中的颗粒数)

污染等级 |

颗粒尺寸范围 /μm |

5~15 |

15~25 |

25~50 |

50~100 |

>100 |

00 |

125 |

22 |

4 |

1 |

0 |

0 |

250 |

44 |

8 |

2 |

0 |

1 |

500 |

89 |

16 |

3 |

1 |

2 |

1000 |

178 |

32 |

6 |

1 |

3 |

2000 |

350 |

63 |

11 |

2 |

4 |

4000 |

712 |

126 |

22 |

4 |

5 |

8000 |

1425 |

253 |

45 |

8 |

6 |

16000 |

2850 |

506 |

90 |

16 |

7 |

32000 |

5700 |

1012 |

180 |

32 |

8 |

64000 |

11400 |

2025 |

360 |

64 |

9 |

128000 |

22800 |

4050 |

720 |

128 |

10 |

256000 |

45600 |

8100 |

1440 |

256 |

11 |

512000 |

91200 |

16200 |

2880 |

512 |

12 |

1024000 |

182400 |

32400 |

5760 |

1024 |

表Ⅱ NAS1638污染等级标准 (100mL中的颗粒物重量

)

等级 |

100 |

101 |

102 |

103 |

104 |

105 |

106 |

107 |

108 |

重量( mg) |

0.02 |

0.05 |

0.10 |

0.30 |

0.50 |

0.70 |

1.0 |

2.0 |

4.0 |

注1:等级 100、101和 102的级别需要的样品量大于 100ml

注2:表Ⅰ和表Ⅱ之间没有任何相关的联系

四、主要技术内容及说明

1.主要技术内容

美国、欧盟及日本在废钢桶再生利用方面制备了较为完善的管理体系,技术成熟自动化水平高,而且在实践中广泛应用,在节约资源的同时保护了环境,实现了废物的循环利用。目前,我国废钢桶再生利用行业尚缺乏统一的规范标准,需制定相应的标准以规范行业健康发展。

《中华人民共和国标准化法》国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定国家采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施。第六十一条收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。本着贯彻上述原则,借鉴国内外废钢桶再生利用经验及相关标准,为规范废钢桶再生利用行业发展,确定了本标准核心内容的结构,具体包括:

(1)范围

(2)规范性引用文件

(3)术语和定义

(4)分类

(5)一般要求

(6)干法清洗技术

(7)湿法清洗技术

(8)再生金属材料要求

(9)再生钢桶要求

(10)试验方法

(11)检验规则

(12)标志、包装与贮存

2.主要条文说明

2.1 范围

本标准规定了废金属包装容器再生技术要求、再生产物类别、要求、定义、试验方法、检验、包装标识相关实施方法。本标准适用于沾染或含有危险废物、废弃危险化学品的200L及以下的废铁制、钢制包装桶生产再生桶、再生金属材料的技术要求。可作为废包装桶清洗再生利用企业项目建设、质量管理的参考。其他不规则以及非标准废金属包装容器可参照本标准执行。

2.2 规范性引用文件

本部分列出了在本标准中所引用的国家标准、行业技术标准和技术规范。

2.3 术语和定义

本部分为执行本标准制定的专门术语,为避免歧义,对规范中的名词术语进行了定义,具体包括:危险废物、废金属包装容器、干法清洗、湿法清洗、再生钢桶、再生金属材料。危险废物定义为《固体法》中的定义。废金属包装容器是指结合规范针对的特定对象范围及《国家危险废物名录》,指含有或沾染危险废物、废弃危险化学品的 200L及以下的废钢(铁)桶。废金属包装容器再生是指废弃金属包装容器通过干法再生工艺或湿法再生工艺获得再生钢桶或满足钢铁冶炼、五金加工利用再生金属材料的过程。

干法再生是指通过加热烘干、物理清除方式将废钢桶内、外壁所沾染的含有毒性、腐蚀性等危险物质进行清除和剥离,并确保钢桶材质不退火,强度不变,使钢桶获得再生或制备金属材料的过程。

根据调研,一部分企业采用非溶剂清洗,利用加热的方式将废金属包装容器内的残余物清除后获得再生利用。本定义指采用加热烘干工艺,通过对废钢桶进行“桶盖摘除、桶壁(内)加温打磨、桶壁(内外)喷丸打磨,桶壁(内)整形抛光”等全自动机械干法处置工艺,实现将废包装容器内、外壁所沾染的危险废物进行清除和剥离,实现废包装容器的翻新利用,恢复包装容器使用功能。

湿法清洗指使用水、溶剂或气体等清洗剂,将废钢桶内、外壁所沾染的含有毒性、腐蚀性等危险物质进行冲洗清除,使钢桶获得再生或制备金属材料的过程。

根据调研,一部分企业通过溶剂清洗废金属包装容器内残余物,之后再进行烘干再生利用。本定义指在密闭空间内,采用水、其他溶剂或气体等清洗剂,通过倒残、清洗、切盖、蒸煮、校平、钝化、喷漆、干燥等工序,并配有钢桶自动滚动清洗装置,实现将废包装容器内、外壁所沾染的含有毒性、感染性危险废物的物质进行冲洗清除,从而实现废包装容器的再生利用,恢复包装容器使用功能。并配有钢桶自动滚动清洗装置,实现废包装容器的再生。

再生钢桶指将废钢桶内、外壁所沾染的含有毒性、腐蚀性等危险物质进行清除后,经整形加工等工序,恢复其包装功能的金属容器。

再生桶:其含义是旧桶的翻新再利用。在我国,钢桶回收、循环利用的叫法繁多,“二手桶”、“翻新桶”、“旧桶翻新、“再生桶”皆是直译,因我国钢桶发展历史原因,新桶在标准、政策上均优于再生桶,因此钢桶回收、循环利用一直未形成统一概念。“二手桶”显然不能成为书面词汇而存在;“翻新桶”、“旧桶翻新”虽然叫法较为书面化,但其含义不广、覆盖面较窄,因此不能代表其所在行业;“再生桶”很好诠释了行业生产链的覆盖性和全面性,又因欧洲等国的叫法统一,为避免一个“学科”的多义,因此统一将废金属包装容器翻新利用统称为再生利用,也与国家资源再生相关政策吻合。

再生金属材料指将废钢桶内、外壁所沾染的含有毒性、腐蚀性等危险物质清除后,经过撕碎、破碎、压制、压平、磁选、团粒、压块等方式制备成团状、板状和块状等一定规格形状的金属材料。

分企业对小于 200L的涂料桶等很难再生利用的、破损无法再生利用的废铁桶,通过溶剂高温蒸煮、清洗、加热等方式将残余物去除压实后进入钢铁冶炼、五金加工企业进行原料替代利用。

2.4 分类

主要是根据钢桶的分类和再生后盛装物特性对再生桶进行了分类,以满足不同的盛装物特性和再利用要求。

第4.2规定了再生钢桶分为开口式和闭口式两种。再生后产物满足 GB/T 325-2015包装容器钢桶第4部分和第5部分: 200L及以下全开口钢桶要求和 200L

及以下闭口钢桶要求。按钢桶的盛装货物危险特性分:Ⅰ级和Ⅱ级。其钢桶试验要求不同。

(1)Ⅰ级再生钢桶:适用于盛装危险性大的货物,也可以盛装危险性中等和危险性较小的货物;

(2)Ⅱ级再生钢桶:适用于盛装危险性中等和较小的货物;

第 4.3规定了再生金属材料分为:团状、板状和块状。

2.5 一般要求

第5部分对清洗技术、再生桶、再生金属材料提出了一般性要求。

第5.1废钢桶遵循无害化后再生桶优先的原则。制备再生钢桶的废钢桶顶盖和底盖厚度不宜小于 1mm,边壁厚度不宜小于 0.9mm。小于其规定厚度的废钢桶宜制备再生金属材料。

第5.2规定废钢桶清洗技术应执行国家相关法规及行业的产业技术政策。宜采取技术先进、自动化程度高、资源消耗少、环境友好型的工艺。

第5.3规定再生桶不得用于盛装食品及食品添加剂等。再生金属材料不得用于加工制造与人体直接接触的民用生活用具

第5.4规定废钢桶再生清洗工艺应采取有效污染控制措施。防止污染物的无组织排放,妥善处置产生的废物。

第5.5规定清洗过程应满足职业安全卫生、安全、应急等要求并具备相应的措施。

第 5.6规定企业应将物料、能源消耗纳入日常台账管理,宜对再生桶、再生材料去向进行公示。

2.6 干法清洗要求

第6部分规定了干法清洗要求。

第6.1规定了 200L开口废钢桶宜选择拆盖、倒残、烘干、抛丸、抛光、整形、磷化、脱水烘干、残余物检查、组装、渗漏检验、喷涂烤漆、干燥等工序连续生产制备再生钢桶。加热烘干宜选择电、天然气或零号柴油等能源。对桶内空气单次加温不超过 20秒,在确保桶壁温度不高于 200℃的前提下,实现对桶内、外残余物质的烘干。

第6.2废钢桶选择倒残、撕碎、破碎、烘干 /抛丸、裂解 /焚烧、压制、团粒、压块等工序制备满足 GB/T4223冶炼要求的板状、块状、团状金属材料。再生金属材料过程中含裂解 /焚烧工序的满足 HJ/T176的要求。

第6.3倒残、撕碎、烘干、抛丸、喷涂等干法工艺处置过程中产生废气的工序应密闭操作,并设置废气收集设施。废气排放不低于 GB16297要求。

第6.4宜选择空气喷涂,高压喷涂,静电喷涂,低流量中等压力喷涂等工艺。优先选择水性漆或环氧树脂粉,涂装室内空气清洁、温度湿度适中。烤漆干燥温度不低于 150℃,喷漆室设置漆渣或粉末收集系统及安全防爆措施。

第6.5干法清洗过程中产生的残液、废渣、飞灰、漆渣等固体废物需按照危险废物进行收集、贮存及处置。第 6.6清洗车间整洁卫生,工序布置合理,各工序宜密闭操作。工艺处置过程中废水零排放。

2.7 湿法清洗要求

第7部分规定了湿法清洗要求。

第7.1规定了200L闭口废钢桶宜经分选、倒残、预洗、桶内清洗剂清洗、抽液、表面喷丸、气密检查、清洗、整形、喷漆烤漆、干燥等工序制备再生钢桶。清洗次数不宜小于 3次。

第7.2废钢桶可选择撕碎、破碎、切剖、清洗、校平、压块、磁选分选、团粒等工序制备满足 GB/T4223要求的板状、块状、团状再生金属材料。压块、团粒确保无杂质。残夜、废水收集满足危险废物相关要求。

第7.3应根据残液特性、 MSDS(化学品安全技术说明书)和清洗目的选择合适的清洗剂分类清洗,清洗剂选择应满足 GB38508要求。根据桶内锈迹可选择链条加清洗剂清洗。废桶清洗单桶用水量不超过3kg。

第7.4倒残、灌液、撕碎、抛丸、喷涂等产生废气的工序应密闭操作并设置废气收集设施。废气排放不低于 GB16297要求。

第7.5宜选择空气喷涂,高压喷涂,静电喷涂,低流量中等压力喷涂等工艺。优先选择水性漆或环氧树脂粉,涂装室内空气清洁、温度湿度适中。烤漆干燥温度不低于150℃,喷漆室设置漆渣或粉末收集系统及安全防爆措施。

第7.6规定车间整洁卫生,各工序宜密闭操作。湿法处置过程中产生的残液、污泥、饱和清洗剂应按照危险废物进行收集、贮存及处置。

第7.7规定废水统一收集,分类处理或集中处理。处理后梯级利用或循环利用。废水进入城市管网执行 GB/T31962要求。

2.8 再生金属材料要求

第8部分规定再生金属材料要求。

第8.1规定再生金属材料宜采取清除沾染物、杂物后利用的技术途径。熔炼用金属材料规格宜优先选择小粒径团状。

第8.2规定再生金属材料中不应含有、混有、沾染其浸出液中有害物质浓度超过 GB5085.3中鉴别标准值的有害物质。第 8.3规定再生金属材料中不用含有、混有、沾染其浸出液中超过 GB5085.1中鉴别标准值即 pH值不小于 12.5或不大于 2.0的夹杂物。

第8.4规定再生金属材料按照 GB5085.3要求每季度不小于1次毒性浸出测试抽检。 500吨一批进行一次抽样检测。

第8.5规定再生金属材料应无异味,目测不残存固体残余物、水分。原桶表面油漆已去除。其他性能及形状由供需双方确定。

第8.6规定废钢桶制备的钢板外观光滑、平整、无棱角。目视无残留沾染物。

第8.7规定熔炼用团状金属材料粒径小于 5cm。目视无滴漏液,无气味。杂质、检测不低于 GB/T4223要求。

第8.8规定熔炼用块状金属材料满足 GB/T4223中破碎废钢Ⅰ类要求,堆比重大于 1000kg/m3。目视压块无滴漏液,不夹杂其他杂物。

2.9 再生钢桶要求

第9部分规定了再生钢桶要求。

第9.1 规定外观质量

第 9.1.1规定再生钢桶外观整洁,无渗漏、起皮。

第 9.1.2规定了再生钢桶凹瘪应不多于2处,且每处面积不大于桶身面积的0.7%。

第9.1.3规定了桶身不允许出现补焊现象。

第9.1.4规定了再生钢桶漆膜平整光滑,颜色均匀,无起皱、流淌等缺陷。

第9.2规定了内部洁净度要求再生钢桶内干净,无锈,无渣及其它残留物、无异味。钢桶内洁净度按照供需双方要求设定或不低于 NAS1638五级。

第9.3规定了规格尺寸

第 9.3.1规定再生钢桶空桶全桶重量≥ 16.5kg;桶全高度≥ 85cm;桶内容量≥ 195L。

第 9.3.2规定再生钢桶的边壁厚度不小于 0.9 mm,顶盖和底盖厚度不小于 1 mm。

第 9.3.3规定未规定的参照 GB/T325国家标准规定执行。

第 9.4规定了性能要求

表1 再生钢桶性能要求

| 序号 |

项目 |

再生闭口钢桶 |

再生开口钢桶 |

性能要求 |

| Ⅰ级 |

Ⅱ级 |

Ⅰ级 |

Ⅱ级 |

1 |

壁厚和顶盖/底盖厚度 mm |

≥1.2 ≥1.5 |

≥0.9 ≥1.0 |

≥1.2 ≥1.5 |

≥0.9 ≥1.0 |

低于 Ⅱ级的不得用于再生钢桶 |

2 |

气密试验 kPa |

≥30 |

≥20 |

|

保压 5分钟不泄露 |

3 |

液压试验 kPa |

250 |

100 |

|

保压 5分钟不泄露 |

4 |

堆码试验 N |

见 10.7 |

无明显变形与破损 |

5 |

跌落高度 m |

1.8 |

1.2 |

0.8 |

1.8 |

1.2 |

0.8 |

闭口钢桶:达到内外压平衡后不渗漏

开口钢桶:不撒漏或破损 |

| Ⅰ级、 Ⅱ级闭口再生钢桶液压试验压力应不小于所装物质在 50℃时的蒸汽压力的 1.75倍减去 100 KPa,但是最小压力不小于 100 KPa。当拟装物密度 ρ不大于 1.2 g/cm3时,跌落高度按本表。当拟装物密度 ρ大于 1.2 g/cm3时,跌落高度按照: Ⅰ级再生钢桶高度 (m)=ρx1.5, Ⅱ级再生钢桶高度( m)=ρx1.0 |

2.10 试验方法

第10部分规定了试验方法。

第10.1规定那个了外观质量、尺寸检验方法。通过目视、手感或者通用、专用量具检验。

第10.2规定了再生钢桶内洁净检验方法

第10.2.1规定白光照射条件下,目视钢桶内壁及底部无可视化学残留物。

第10.2.2规定用带干燥、洁净纱布的检验棒,在桶内壁及桶底部位进行揩擦,纱布应无可视化学残留物或其他残渣,无水分。

第10.2.3规定再生桶桶内部清洁度参照 GB/T325.1附录 A测量方法进行检测。

第10.2.4规定在再生钢桶内距桶口 15 cm处,参照 HJ 1012采用便携式 VOC检测仪测试,监测非甲烷总烃值不得大于 70mg/m3。

第10.3规定密封性

再生闭口钢桶按照 GB/T17344进行试验,试验条件见表 1。

第10.4规定跌落实验

再生钢桶跌落试验按照 GB/T4857.5的规定进行,跌落高度见表1。

第10.5规定重量偏差

采用分辨率不小于0.05kg的量具测量。

第10.6规定泄漏试验

装95%容积的溶剂侧倒放置,30min无泄漏。

第10.7规定堆码试验

将空桶装满与代运货物密度近似的物质,按 GB/T4857.3的规定进行。试验时间为 24h,经检查钢桶不应有可能降低其强度或引起堆码不稳定的任何变形和严重破损。堆码负载按下计算: P=(H-h)/h *m*9.8

式中:

P-钢桶容器上施加的堆码负载,单位为 N

H-堆码高度,单位为 m

h-单件钢桶高度,单位为 m

m-单件钢桶盛装相应物品后的质量,单位为 kg

第10.8规定了表面保护层质量要求。漆膜附着力不低于GB/T325《包装容器钢桶》附录 A中规定的 2级。锌层厚度不小于 0.010mm。

第10.9规定了块状金属材料脱落试验:在一个验收批中随机选取五块打包件(压块)。打包件(压块)从高于金属板或水泥板 1.5m处落下三次(自由落体),此时打包件(压块)不应有大于其重量 5%的脱落物。

第10.10规定堆比重试验参照 GB/T4223中 6.3要求执行。

2.11 检验规则

第 11部分规定检验规则第 11.1规定了出厂检验要求。包括出厂检验项目和抽样合格判定。出厂检验按表 2执行。正常检查一次抽样方案进行。

表2 出厂检验项目

序号 |

检验项目 |

要求章条号 |

1 |

外观质量 |

9.1 |

2 |

桶内清洁 |

9.2 |

4 |

规格尺寸 |

9.3 |

5 |

密封性 |

9.4 |

6 |

跌落试验 |

9.4 |

7 |

泄漏试验 |

9.4 |

表3 抽样数和合格判定(单位:个)

批量范围 |

|

正常一次抽样 |

|

样本数 |

接受数 |

拒收数 |

2-50 |

2 |

0 |

1 |

51-500 |

8 |

1 |

2 |

501-3200 |

13 |

2 |

3 |

3201-35000 |

20 |

3 |

4 |

35001-500000 |

32 |

5 |

6 |

500001及以上 |

50 |

7 |

8 |

表1中气密试验检查水平为特殊检查水平 S-3,接收质量数为 6.6.4,抽样数和合格数判定见表4。

表4 抽样数和合格数判定

批量范围 |

正常一次抽样 |

样本数 |

接受数 |

拒收数 |

5-∞ |

5 |

0 |

1 |

第11.2 规定了型式检验方法。

第11.2.1 规定当出现下列条件时进行型式检验:

(1)工艺改变,可能影响再生产品时。

(2)正常生产时,每半年进行一次型式检验。

(3)产品长期停产后,恢复生产时。

(4)出厂检验结果与上次型式检验有较大偏差时。

(5)国家市场监督管理机构提出型式检验要求时。

第11.2.2 规定型式检验项目为9.4 全部内容,抽样数9 个。检验程序如下:

取3 个样桶进行9.1、9.2、9.3 检验,然后再用此3 个样桶进行气密试验,再用此3 个样桶进行液压试验。

余下的6 个样桶,取3 个样桶进行堆码试验。3 个样桶进行跌落试验。

第11.3 规定了判定规则。

第11.3.1 规定了出厂检验要求。若9.1、9.2、9.3 有一项不合格则判定样品不合格。表中气密性试验不合格则判定样品不合格。若有一个样品不合格,则判定该批样品不合格。

第11.3.2 规定了型式检验要求,若9.1、9.2、9.3 有一项不合格则判定样品不合格。若有一个样品不合格,则判定该批样品不合格。若表1 中有1 项不合格,则判定该样品不合格。若有一个样品不合格,则判定该批样品不合格。

2.12 标志、包装与贮存

第12 部分规定了标志、包装与贮存要求。

第12.1 规定了再生钢桶上应有合格标志或证书,包括制造厂名称、再生利用标志、执行标准、出厂日期、容积及重量。

第12.2 规定了再生钢桶采用集装、托盘或用户商定的方法。再生金属材料采用用户商定的方法。

第12.3 规定了再生钢桶不宜在潮湿、有腐蚀气体环境及露天堆放。堆码时底层应设置垫层。再生金属材料在仓库内堆放。

五、实施本标准的环境效益及经济技术分析

本标准规定了废钢质包装容器适用范围、术语、定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验、包装标识、贮存及与之相关实施方法。可作为废包装桶清洗再生利用企业项目建设、管理参考,其他不规则以及非标准金属包装容器建议参照本标准执行。

本标准中再生桶和再生金属材料的技术要求及再生工艺,均为国内已有的工艺技术,相对成熟、可靠、环境风险可控。废钢桶的再生利用是化工行业可持续发展和废物资源化利用的重要途径。我国的钢桶产量需求巨大,再生桶具有广阔的市场空间。再生桶利用率的提高,不仅具有很好的经济效益,同样具有节能减排的环境效益和行业高质量发展的社会效益。

本标准的实施,将有利于实现废钢桶的再生利用,规范废钢桶清洗再生行业的发展,促进清洗再生行业完善环保设施,提高再生钢桶的质量,降低再生桶在化工行业灌装、运输、装卸、贮存等过程的环境安全风险。避免废钢桶不当处置、丢弃带来的环境污染。实现社会、经济和环境效益的统一。

六、标准实施建议

本标准作为废金属包装桶清洗再生市场遵循的高标准技术标准,是为了引领废金属桶清洗再生行业高质量发展,解决目前废金属包装桶清洗再生行业发展不规范、环保设施不健全、再生产品质量不稳定、应用途径不明确、有潜在风险的现实问题而制定的。在编制过程中,由于时间限制,未能对所有废金属包装容器所有可能的资源化途径和再生产物用途都开展深入的研究。因本标准为团体标准、首次制定,实施一段时间后,建议根据反馈的问题、市场发展及技术进步情况,进行修订完善、更新提高标准的内容。