制桶企业如何正确解决库存问题

文/王磊

库存是好的还是坏的?在许多人看来,库存是坏的,是大问题。于是人们常常在公司内发起战役,投入大量精力压低库存。我不同意这种看待库存的方法。我不同意这种看待库存的方法。我认为,我们不能用非好即坏的眼光来看待库存。库存到底是好是坏取决于它是否帮我们赚钱,而我们需要停止以降低整体库存金额为目标的解决库存问题的做法,转为改善企业的流动性,这样才能帮助企业获得更好的盈利。

库存是坏的吗?

人们对库存的看法是不一致的。从某些观点来看,库存是好的。

比如在会计眼里,库存被看作是资产的。这在会计准则里体现得非常明显。如果你打开任何一家企业的财务报表,你会发现,不管是原材料,在制品,还是成品,都被列在了资产负债表的资产下面。很明显,按照传统成本会计的看法,你的库存都是流动资产,是可以变现为钱的。

把库存看作资产甚至影响到了企业的信贷。举个例子,我的同事以前工作的公司借了银行很多钱,银行甚至定期派人跑到公司的仓库清点,查看库存是否发生重大变化。

但从经营者的角度就不一样了。相信很多人都听说过并相信”库存是万恶之源“这个说法,不管这个说法出自哪里,现在看起来已经是许多人的共识了。这种说法的背后可能有几种原因,比如认为库存占用了企业的现金,库存是一种浪费……等等,总的来说就是认为库存增加了企业的成本。

但是,原材料一旦购买进来,就很难按照原价卖出。而经过加工后的半成品和成品就更不用说了。大多数时候,如果成品最终没有销售出去变成收入,最终处理的时候,大多是按照几分之一的价格卖出去,甚至卖不掉。笔者就曾经在某个客户的仓库里看到放了5年以上的成品。

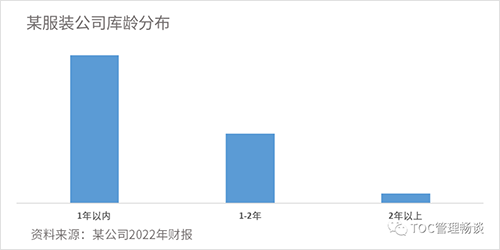

库存问题有多大呢?举服装为例,下面是一家上市公司的财报中其库龄比例:

看上去还不错,但实际上这张图并没有告诉我们这家公司每年处理掉的库存有多少。服装上市公司的对于库龄超过两年的产品会进行跌价准备,2-3年的库存的价值只有30%,而超过3年的就按照0%也就是完全损失来处理。换句话说,超过2年以上的库存基本上就不指望卖出去了。而我举例这家公司卖不出去的库存带来的损失有多大呢?2022年度的库存计提损失数以亿计,相当于公司净利润的一半(这还不包括退给供应商的部分)。

难怪许多企业想方设法降低库存。假如你到一家生产型企业中去,可能看到的场景是这样的:年初的时候,企业领导看了看报表,认为现在的库存水平太高了(比方说1500万),于是为管理层设置一个库存目标(比如1000万),然后计划、采购、生产等职能就开始在后面几个月努力尝试各种方法,来尝试降低库存。

不管怎么说,认为库存是坏的,这种观点看上去很有道理。

库存是好是坏,取决于库存为你带来什么

但是等等,我们前面说的是成千上万款不同物料加在一起的库存这一个整体,如果细化来看又如何呢?

实际上,当我们不再把库存看作整体,而仔细观察构成库存的每一个个体的时候,我们就发现它们有着不同的表现。

假设你是一家零售企业的领导。当你月末对销售掉的产品进行统计的时候,你发现一些畅销品为你带来了超过80%的销售额,而且有的还常常缺货,这个时候,你巴不得当初为这类产品多备一些库存才好。在这种时候,我们又怎么能把这类库存看作是不好的呢?但是你转过头看其他的堆积如山几个月卖不掉的产品时,你却又恨不得当初没进这些产品。

也就是说,在零售企业里面,有些产品缺货,有些产品库存过多。

讲完了零售,我们再看看生产企业里面库存是怎样的。首先我们来看看生产企业为什么要备库。这是由于你无法在客户愿意等的时间内交货。举个简单例子,比如你生产一款产品,采购周期是15天,生产是10天,但是你的客户只愿意等12天,如果你做不到,他就会去找你的竞争对手。这个时候,你就不得不在没有明确订单的时候就准备原材料库存。

如果你只生产一种产品,只服务一个客户还好说,但是当你有着成百上千的客户,成千上万的产品的时候,持有原材料还是半成品库存或者是成品库存,备多少库存就成了一个很大的挑战。如果你持有的某个物料的库存正好是客户订单所需要的,你就可以很快把它投入生产,转化成销售收入。而如果你为某个物料备了库存,却迟迟没有收到订单,最后这款物料变成了死库存,你就不得不低价卖掉。

所以在生产型企业里面,常常也是缺货和库存过多并存的情况。

我们以为管理者对库存是厌恶的,但实际上,管理者对库存常常是又爱又恨。

所以我们可不可以用更精确的说法来描述,我们喜欢那些让我们赚钱的库存,讨厌那些让我们赔钱的库存?请允许我这里引用畅销书《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎的说法:

“资产就是能让钱跑进你口袋里的东西,而负债就是让你口袋里的钱往外跑的东西。”——罗伯特·清崎

罗伯特·清崎这里实际上是对资产和负债进行了与传统观点不同的定义。他的意思是,只有让你赚钱的才叫资产,让你赔钱的就是负债。

我这里稍作修改就是:能够让你赚钱的库存就是好库存,让你赔钱的库存就是坏库存。

解决库存问题不能只设定目标

既然有的库存帮助企业赚钱,有的库存让企业赔钱,我们就需要检查下通常的解决库存库存的做法是否合理。

通常人们是怎么做的呢?通常人们采取的是降低整体库存金额的做法。许多企业管理的做法是目标管理法,也就是设定一个目标给部门责任人实现,设定了目标之后,具体怎么实现就是责任人的事情了。这种做法是重结果,轻过程。

如前面的例子里,通常公司领导会为库存设定一个目标金额,并要求管理者实现这个目标。当达到这个数字以后,领导就认为企业的库存是健康的。

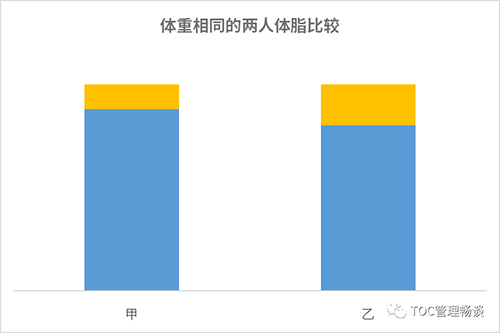

但真的是这样的吗?总金额能反映库存健康程度吗?想象你面前站了两个身高相同的人,体重都是85kg,一个人经常健身,身上都是肌肉;另一个人不经常运动,身上脂肪比例多一点。我们能说两个人健康程度一样吗?如下图:

类似地,同样的库存金额,如果一个企业仓库里全是短期能够消耗掉的物料,而另一个企业仓库里全是用不掉的物料,明显企业健康程度是不一样的。如果你把你的所有的物资都单独检查一下的话,你会发现,有的物料经常在你需要的时候缺货,影响到了正常生产和交付;而有的物料在仓库趴窝了大半年甚至一年多还没有消耗完。前者能快速转化为企业的销售收入,后者则成为了累赘。我们都想要前者,不想要后者。

但如果企业设定降低整体库存金额目标,你认为责任人会怎么做?他会优先考虑消耗快的产品。因为只要控制消耗快的产品入库的时间,就可以快速降低库存;但很难降低消耗慢的物料库存。也就是说,以降低库存金额为目标的场景下,库存里面减少的往往是消耗快的产品,而消耗慢的产品基本上难以处置。

这种做法的负面后果也随之而来。因为消耗快的产品是生产经常要用到的产品,降低它们的库存的直接后果,就是生产进一步缺料,销售收入下降;而且当你缺料的时候,有时候本该投入生产的物料却卡在仓库里,库存反倒不容易下降。——有点像节食减肥,肌肉消耗了,脂肪没变化,体重下来了,健康程度也下降了。

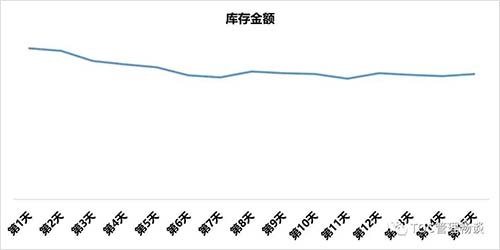

表面上看,公司库存金额整体下降了,貌似库存变得更加健康了,如下图:

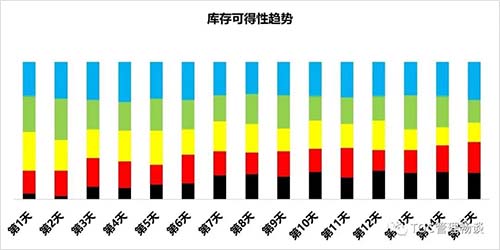

但实际上,消耗快的产品变得缺货,公司的库存实际上变得更加不健康了。如下图所示:

这张图展示了所有物料的可得性程度,也就是物料是否能够满足需求,从黑色到蓝色表示不同物料的可得性,黑色表示缺货,蓝色表示过多。这张图里,黑色和红色部分的比例随着时间变得越来越高,也就是物料的整体可得性变得更差了。

不仅如此,库存问题还会反弹。我们在企业中常常看到的一种现象就是按下葫芦浮起瓢,管理者硬生生控制了库存,准时交付变差了,出货减少了,销售收入也下降了;于是一段时间以后,不得不提升库存目标以帮助实现交付,周而复始……

所以,管理者仅仅是设置一个库存金额目标并为此努力的做法,并不能真正解决库存问题。

库存问题实际上是流动问题

如前所述,为了避免解决库存问题时带来盈利下降等问题,我们需要仔细思考做什么来实现目标。

我们要意识到,库存到底是好还是坏,很多时候是我们自己的做法造成的。这对我们来说是个好消息,因为我们可以通过改变我们的现有做法来改变我们的现状,减少那些给我们造成损失的库存,确保好库存不缺货以赚更多的钱。

不仅如此,我们还不能仅仅把目光放在库存上。我们的做法绝对不能是头痛医头脚痛医脚,因为这是治标不治本。我们要理解问题背后的深层原因并加以解决。也就是说,我们不能因为库存金额高就直接设定降低库存金额的目标来降低库存,而要理解库存高背后的问题到底是什么。

实际上,在解决问题时,我们常常问错了问题,难怪我们得不到最好的答案。比如我最近家里的门常常发出嘎吱吱的声音,很是恼人。我认为是连接门和门框的合页坏了,于是叫人来看看怎么把合页换掉。结果对方过来以后,直接帮我加了点润滑油就搞定了。——在这个事件里,我提出的问题是“如何把合页换掉”。但维修人员明白我的目的是“如何让门不发出声音?”。他解答了正确的问题。

库存的事情也是一样,领导虽然问的是“如何降低库存?”,但他真正的问题是“如何提升企业的盈利?”。如果我们只是解答了“如何降低库存”的问题,但企业不赚钱,最终老总还是不会满意。

我们通常说的库存问题,实质上是流动的问题。

如何理解流动这个概念?想象下在河里顺着河流不停向下游漂流的小船,流动就是物料在工厂里从投入仓库到最后装车发货的移动过程。你可以理解为从你的钱购买原材料到最终变回钱的速度。

你的库存的大小是由你的系统的流动速度决定的。从原材料到成品销售出去的时间越长,流动性越差,你的库存也就越高。或者说你的库存从进入到你的整个系统到最终交付给客户的时间长度,决定了你的库存有多少。

难怪TOC制约理论的创始人高德拉特博士在《站在巨人的肩膀上》这篇文章里面说:

“改善流动性是运营的首要目标。”——高德拉特博士

高德拉特博士提出了“流动的四个概念”,第一条就是这句话。高德拉特博士在观察了福特汽车和丰田汽车这些不同时期最好的运营实践之后,总结出了流动的四个概念。博士告诉我们,如果我们要提升运营的绩效表现,就要从改善流动性入手。

让我们举一个生产企业为例,假设生产周期一般是30天,平均每天发给客户的成品中原材料的价格是100万,也就意味着企业系统中至少要有3000万的库存。如果生产周期是20天,企业内部至少要有2000万的库存。流动性越好,库存就越小。当流动不好的时候,库存问题也就体现出来了。

也就是说,流动是原因,库存是结果。所以我们如果要改善库存的话,要着眼于改善整个系统的流动性。如果你能够把生产周期缩短15天,你就可以释放出至少15天的库存出来,库存自然而然也就减少下来。

请不要误解我,认为改善流动性仅仅会减少呆滞的库存生成。实际上,提升流动性不但可以让物料更快地转化为销售收入,也会提升企业的产出,提升企业的销售额。通常一个流动性不好的企业的产出是低于其生产能力许多的,当流动性提升之后,通常企业的销售额也会有大幅提升。

如果你是生产型企业,改善流动性之后,你就能够减少因为缺料而停工的可能,并且从投料到交付能够非常流畅,企业的产出也会上升,销售额也会大幅增加。而如果你是零售企业,库存下降的同时,你还能减少因为缺货带来的潜在的销售损失。也就是说,通过改善流动性,企业可以在库存下降的同时赚更多的钱。

当然,有人会认为库存金额过高的原因是我们对未来的预测做得不够好,解决方案是需要更好的预测。甚至有些企业尝试让软件公司在合同中加入承诺预测准确性达到90%。但不幸的是,预测的准确性是很难提高的。做出预测后按照预测结果进行下单订货,并祈祷实际需求与预测更接近一点,这不在我们控制范围之内,并不是什么明智之举。

而改变我们自己的行为是在我们控制范围内的,这意味着我们可以在短时间内改善流动性并见到效果。

预测明天的天气比预测15天以后的天气要准确得多。类似地,当企业的流动性变好之后,你对预测的依赖就会大幅下降,备库数量也就会减少,阻止了不必要的库存的生成,也就从根本上减少了呆滞库存生成的可能,同时消耗快的产品缺货的机会也会减少。

不同行业如何提高流动性

认识到了提升流动性的好处,有人就会问如何提升流动性。首先我们需要意识到,在不同的环境下,实现流动的原理相同,但是实现流动的方法不同。

实际上从福特大规模生产汽车开始,人们就开始不断寻找提高流动性的方法。福特发明了流水线,丰田发明了丰田生产方式,而高德拉特博士提出了TOC制约理论。这些人都用不同的方式实现了流动性。我们可以将自己所在的行业和这些不同方式适合的场景进行比较,选择最适合自己的。如果对这部分内容感兴趣,请阅读《站在巨人的肩膀上》(可以在《目标》这本书附录中找到)

简单来说,在如今的环境,大多企业面临的场景如下:多品种小批量,产品生命周期越来越短,需求不稳定,订单带来的负荷是不稳定的。这种情况下,TOC制约理论是最合适的。

《站在巨人的肩膀上》讲的是生产,而分销零售领域,高德拉特博士也有很好的解决方案,是流动性的概念的进一步拓展应用,有兴趣的可以阅读《醒悟》这本书。

总结

不管是好库存还是坏库存,首先库存是投资。由于客户愿意等待的时间越来越短,绝大多数生产企业面临的环境已经无法满足收到订单后再进货生产,而零售行业如果缺货就会损失掉上门的销售机会。大多数时候,你必须要事先投入资金买入材料或商品,并通过经营将它们转化为销售收入。

而当我们遇到库存问题的时候,请不要直接以降低总库存金额为目标来解决库存问题。我们要意识到自己企业的流动性变差了,需要着手构建一个流动性的系统。当我们改善了企业的流动之后,库存问题会解决,而盈利能力也会进一步提升,最终我们的投资回报率也会大幅改善。