食品包装钢桶的材料卫生安全

文/雨滴

当今时代,信息传播渠道多元,传播速度惊人,消费者食品安全意识提升,人们对食品安全事件异常敏感。近年来,因食品接触材料(即食品包装材料,下称包材)问题导致的食品安全事件逐渐引起了食品企业和政府监管部门对包材安全的重视。

对于钢桶包装来说,近年来越来越多的食品(如番茄酱、蜂蜜、苹果酱、食用油等等)采用钢桶包装,其卫生问题也日益受到重视。钢桶包装所涉及的包装材料主要有钢板、内涂料、内衬袋、塑料内胆、密封胶、密封圈等。

一、食品接触包装材料给食品安全带来的风险

1、食品接触包装材料的安全风险

食品接触材料的安全风险可能来自包装供需链上的任何一个环节,当包材非预期的与食品接触时,可能引起包材中有害物质迁移至食品中,从而对人体造成危害。如铅的慢性低水平接触,可引起人体免疫功能的变化,抑制抗体产生,引起儿童及婴幼儿智力发育迟缓,甚至引起抽搐等严重后果;又如,苯甲酮、二(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯,于2017年10月27日,被世界卫生组织国际癌症研究机构列入2B类致癌物清单中。

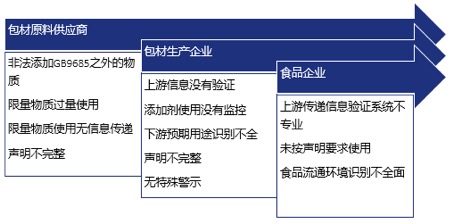

2、食品接触包装材料安全风险的产生因素:

》上游供应商非法或超限量添加GB9685-2016里有限制性要求的物质,所 添加物质信息未完全向下传递导致下游食品企业出现风险识别盲区而导致潜在的安全风险;

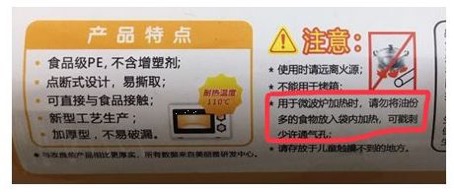

》中间包材生产商对所生产包材预期用途识别不充分,没有提示其产品使用的注意事项,可能会导致包材的错误使用而引发安全事故,如常见的PE保鲜袋,不是任何条件下都可微波,包装油分高的食品进行微波时,塑化剂迁移的风险是很高的;

》下游食 品端对上游信息验证不全面或者忽略中上游企业传递下来的警示信息,最终也可能会导致的潜在的食品安全风险。

二、现阶段食品接触材料风险管控难点

1. 从行业现状来看,由于包材原料的生产企业多为化工企业,添加剂使用较多,资质参差不齐。包材原料的大型供应商不屑于关注其小客户的要求,并提供完善的有意添加物信息。包材原料的小型供应商法规意识低,不清楚如何合规,无法保证合规性,而处于中间环节的包材生产商的合规意识也不够系统,不能完整地识别并传递包材物料的安全风险信息。最后,整个包材供需链的合规风险不得不由下游的食品生产经营者承担,这大大降低了食品包材安全管理的可行性。

2. 从供需矛盾来看,下游食品企业要求上游供应商添加剂使用信息能100%透明传递,而上游原料生产企业的添加剂使用多为技术专利或配方保密,能传递下来的有效信息极少,这无疑使供需链的需求陷入尴尬境地。

3. 从合规成本来看,下游食品企业为避免风险,要求中上游提供极尽详细的相关风险项目的测试,上游原料供应商为做到合规,又需要庞大的研发和验证经费支持,而最终的食品价格提升空间极其有限,这对处于供需链上的任何一端都是一个极大的挑战。

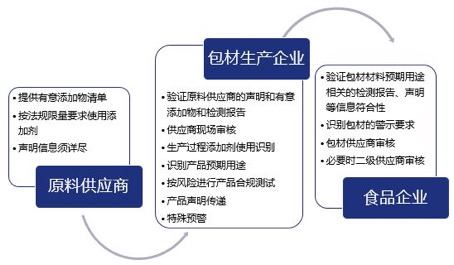

三、如何从食品链上有效管控风险

尽管包材合规道路困难重重,合规依然是必经之路。如何将包材的安全风险降到最低呢?我们以一个事例为基础帮助大家从包材的供需链上进行理解,以PE包装为例。

在GB9685-2016食品接触材料及制品添加剂使用标准表A.1中,苯甲酸可以作为添加剂在PE中按生产需要适量使用,也就是说苯甲酸按照需要可以在以下列出的塑料原料的生产过程中使用。

》PE粒子供应商在生产过程中可按需添加苯甲酸这种添加剂,然后需要并将其列在有意添加物清单中同声明和其它合规资料一起传向处于中游的包材生产商。

》包材生产商多数都是成型工艺,添加剂使用少或者根本不使用。假设此原料生产的包装主要用来包装烘焙类食品,保质期6个月,并有警示用语(请食品冷却后再进行包装,不适用于微波和烤箱使用),合并PE粒子供应商与其自身生产过程中的有意添加物清单、产品声明和其它合规资料一起传递给下游食品企业。

》当下游食品企业接收到中上游传递下来的信息,优先考虑 的是此种包材在食品的预期存放或使用过程中是否会影响食品本身的性状,食品的储存和流通过程中是否存在可诱发包材中的添加物迁移到食品中的风险。

如依据GB2760-2014规定,焙烤食品、肉制品、水产制品等食品内不允许添加苯甲酸。食品企业法规人员应对此类烘焙食品的性状、特性、保质期、储存条件、流通环节等一系列因素进行评估,如任一环节存在诱发苯甲酸迁移的可能,就要对可疑环节进行预防控制或者直接更换包装类型,以此来规避食品安全风险。

因此,即便上游提供了合规的原料,中游识别了包装材料的预期用途,如果下游食品企业对上游提供的信息风险识别不全面,同样可能导致食品的安全风险。不是包材供需链上任何一端产品独立的合规,终产品就一定能合规。俗话说离开剂量谈毒性等于耍流氓,在包材供需链上离开预期用途谈安全也是同样的道理。一个合规的包材不可能适用于包装所有类型的食品,包材安全不是1+1+1=3 这么简单的叠加,任何一个环节的疏漏都有可能让1+1+1=0甚至1+1+1=-∞。

综合上述,在食品安全高度关注的今天,自上而下的信息透明和产品特性明确,才有可能做到真正的食品安全,任何一个信息中断都有可能引起未知的风险。处于包材供需链上游的原料生产商应提供详细的有意添加物清单 ,中间包材生产商需做好上下游信息的收集与传递,并加强对所生产产品预期用途的识别,下游食品企业对上游传递下来的信息进行合规评价,及时调整产品包装类型。处于食品接触材料链的上、中、下游企业应互相结合,互相参照,相互信任,共同实现食品接触材料安全!

四、下游食品企业风险管控建议

产品合规无疑是必须的,然而过程的合规成本越来越高,如何能在可控的范围内做到包材的合规,需要上中下游各企业共同合作完成。除了上下游合力传递更加完善和透明的信息之外,以下措施可供参考:

1. 大型品牌食品企业,可以尝试将包材供应商管理延伸到二级供应商,利用品牌影响力从终端推动中上游企业合规。定期组织上中游企业的合规培训,必要时邀请上游企业(如树脂、油墨、粘合剂等企业)专业人员对中下游企业进行材料安全培训。

2. 鉴于上游信息技术传递的保密性,上下游企业可共同寻求公信力和专业度较高的第三方机构,由第三方机构进行综合食品安全风险评估。此方法耗时耗力耗财,适用于土豪企业。

3. 对于上游原料供应商因技术专利或配方保密不能完全向下传递有意添加物清单,建议下游食品企业基于食品本身的特性列出不得迁移的风险物质清单,由中上游供应商签署声明或者必要时提供迁移量测试报告。

4. 下游食品企业一般法规意识较强,可将法规意识渗透到中上游企业,可以利用个人社交软件组建食品接触材料法规圈或法规群,利用上下游法规人员的不同关注点和敏感度及时分享最新法规动态和风险物质管理要求,共同讨论,共同分享,共同合规。

5. 选择有知名度的中上游供应商合作,一般成熟的原料供应商或者包材生产企业背后均有相对成熟的法规团队,合规风险相对较小。

6. 对于下游小型的食品企业,选择包材供应商时建议考察此供应商是否有供给同行较大品牌的食品企业?正常来说能为大中型食品企业提供产品的,基本的合规要求也是可以满足的。

7. 建议与上中游企业建立长期的安全风险管控目标,共同学习,共同分享,持续改进。